2つの音の高さの隔たりが「音程」です

音程は「度」という単位で示されます

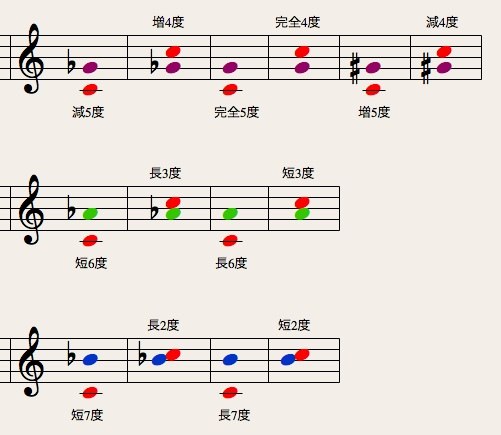

下の画像では、片方がCの場合を例にしてありますが

解説を参考にして

どんな音同士でも音程が判るようになって下さい

これは「コード」を理解する為に必要です

2つの音の高さの隔たりが「音程」です

音程は「度」という単位で示されます

下の画像では、片方がCの場合を例にしてありますが

解説を参考にして

どんな音同士でも音程が判るようになって下さい

これは「コード」を理解する為に必要です

同じ高さの音は「完全1度」です

半音は「短2度」

全音は「長2度」

3半音=全音+半音で「短3度」

4半音=全音2つ分(ドとミの関係)が「長3度」

2つの音のうち

上の音を1オクターブ下げる、または

下の音を1オクターブ上げる、事を

「転回」

と呼びます

元の音程を「原音程」

転回された音程は「転回音程」

です

原音程と転回音程には、下記のような関係があります

原音程の度数+転回音程の度数 = 9

そして

長短、増減は

原音程と転回音程では逆になる

(完全は完全のまま)

例

Dの長6度上は

9-6=3

長 → 短となって

短3度下の音と同じ音名

全音+半音下なので・・レドシ

B です

Eの完全5度下は

9-5=4

完全 → 完全のまま

完全4度上の音と同じ音名

A です

•Cから完全4度上ならば、C D E F と辿ります。EとFの間が半音、他は全音なので、Cの完全4度上はF

•Bから完全4度下ならば、B A G F と下に向かって辿ってF・・ですが、この中には半音がないので、B〜F間の音程は増4度です。完全4度は、Fを半音上げた = 間隔を詰めたとイメージする = F#(G♭)

「完全5度」も同様に、音名を5つ辿ります

•Cから完全5度上ならば、C D E F G と辿ります。EとFの間が半音、他は全音なので、Cの完全5度上はG

•Fから完全5度下ならば、F E D C B と下に向かって辿りますが、FとEに加え、CとBも半音なので、F〜B間の音程は減5度です。Bをさらに半音下げた = 間隔を広げたとイメージする = B♭(A#)

さて

6度以上離れた音程は

次に説明する

「転回音程」

から簡単に見つけられるので

とりあえず、どの音からでも

2度、3度、4度、5度、上下

が判るようになって下さい

ここまでは、多くても半音4つ分なので判りやすいと思いますが

4度音程は次のように考えると良いでしょう

音名を4つ辿ってみて

その中に半音の関係が1つだけあれば「完全4度」

5度音程も同様に

音名を5つ辿ってみて

その中に半音の関係が1つだけあれば「完全5度」

#や♭が付く音からは、その半音上下から探せば良いでしょう

増4度と減5度、増5度と短6度、は同じ音程ですが

どちらの呼び方をするかは、状況によって変わります

これも、もう少し先、コードの説明に回します